新築において外構計画はもっとも失敗しやすく、後悔につながることが多々あります。

建物の外観や間取りが満足できる仕上がりになっても、外構で失敗してしまうとデザインで後悔するだけでなく、生活に大きな支障が出てしまう可能性まであります。

このページを読んでいる方はひょっとしたらこれから外構プランを考えようとしているのか、すでに外構の打ち合わせ中なのかもしれません。

そんな方のために、外構計画で失敗しないためのポイントを解説します。

本ページを最後まで読んで頂ければ、外構で失敗する確率を0%に近づけることができるはずです。

fa-arrow-circle-right「外構デザイン」や「外観デザイン」で失敗しないための対策もぜひご参照下さい。

目次

1.外構での失敗は大きく分けると3つに分類できる

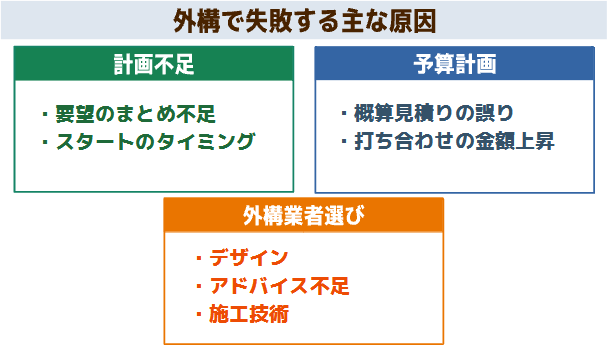

外構で失敗してしまい後悔するポイントは多数ありますが、その「原因」を分類すると3つに分けることができます。

- 外構の計画を綿密に練らなかった ⇒ 計画不足

- 予算計画の不足

- 外構業者選びで失敗

また、その3点を分解すると、下記のようになります。

それぞれの失敗の原因と対策を1つずつ解説していきます。

1-1.外構の計画を綿密に練ることができなかった ⇒ 計画不足

注文住宅では建物や土地に関する打ち合わせや考えることが多く、外構の優先順位は低くなりがちです。

そのため、外構計画は後回しにされることも多く、実際に計画を進めるときには疲れで集中力が無くなってしまうなど、計画不足によって失敗につながってしまいます。

計画不足にならないよう、下記2点に注意しながら計画を進めましょう。

外構業者に伝える要望をまとめきれていなかった

外構業者とプランを練っていく中で「外構業者側の提案力・ヒアリング力」も重要ではありますが、いくつもの現場を通じて私は施主側の「要望を伝える力」も必要だと痛感しています。

要望を正確に伝えていかないと、何度も無駄な打ち合わせをする羽目になり、いつまでも納得いくプランができません。

要望をしっかりと伝えていくためには、どんなデザインにしたいのか、何が優先で何が優先でないのか、を整理しておく必要があります。

そのためにも要望をまとめる時間を確保するようにしましょう。

どんな要望をまとめておけばいいのか、具体的には下記ページに記載しています。

外構計画のスタートタイミングが遅い

注文住宅ではおおよそ次のような流れで打ち合わせを進めていきます。

多くの場合、注文住宅の段取りは住宅営業マンに任せることになります。

しかし、営業マンによっては外構の打ち合わせを着工前後、つまり「配置図が確定した後」にするケースがあります。

出典:「家づくりを応援する情報サイト」配置図(はいちず)とは

配置図は上記画像のような図面で、外構計画がしっかりと加味されているわけではありません(駐車場の台数や位置は加味されている)。

そのため、配置が確定した後では(確定してしまうと配置変更は難しくなる)、外構の範囲や高さの関係で計画が制限されてしまいます。

そうならないように必ず間取りの打ち合わせと並行して外構打ち合わせを行いましょう。

外構業者の意見も聞きながら建物の配置を検討した方が、水はけの問題などの発生を防ぐ効果もあります。

また、外構の打ち合わせを後回しにして「計画を練る時間が無くなる」という単純な失敗もぜひ避けてくださいね。

fa-caret-square-o-right新築全体の流れは下記ページをご参照下さい。

1-2.予算計画の不足

新築の場合、土地・建物を優先するため、外構予算で失敗してしまうリスクが高くなります。

特に下記2点が主な原因ですので、対策も含めて1つずつ解説します。

外構費用の概算金額の見込みが違った

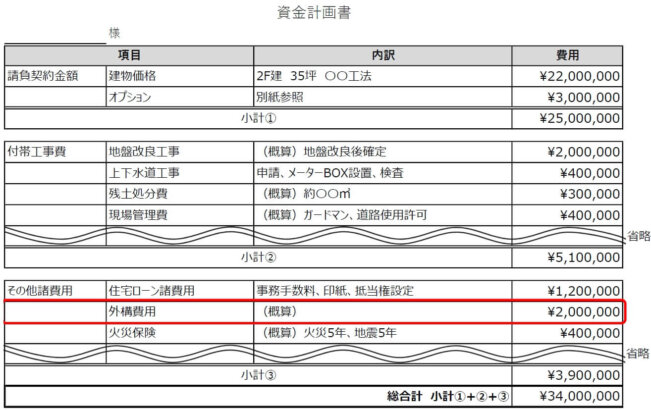

ハウスメーカー・工務店との契約前後で、下記画像のような資金計画書を営業マンに作ってもらうことになります。

この資金計画書は、家づくり全体の費用・予算が分かるため、とても有効な書面です。

しかし、項目の中にある外構費用は営業マンが予想した「概算」となっている上、後々、金額が変動しやすい。

建物・土地の価格が確定してしまった後では外構予算が確保できないケースがありますので、早めに外構業者にプラン・見積り依頼をするか、下記ページを参照して早めに相場を把握するようにしましょう。

fa-caret-square-o-right注文住宅全体の諸費用を把握したい方は下記ページもご参照ください。

外構業者との打ち合わせ中に金額が思ったより上がってしまった

これは、建物の間取りや仕様の打ち合わせでも「あるある」なことですが、外構プランの打ち合わせでもだんだんと金額が上がってしまうことがあります。

これが原因で「予算が確保できなくなった」「納得のいく外構ではなくなった」「予算が想定よりアップした」という失敗につながってしまうでしょう。

対策としては以下の2点です。

- 可能であれば、建物の仕様を確定する前に外構業者にプラン・見積り依頼する

- 建物の仕様が確定した後に外構予算が確保できない場合は、工事を2~3期に分ける(外構工事を安く仕上げるための大技・小技15選をご参照ください)

1-3外構業者選びで失敗

外構で失敗する原因でもっとも多いのは、やはり「外構業者選び」でしょう。

外構業者の選定で起こりえる失敗は次の3点。

- 実際に完成したら、納得のいくデザインに仕上がらなかった

- 外構業者からのアドバイスが不足していた

- 外構業者の施工技術が低かった

対策も含めて1つずつ解説していきます。

実際に完成したら、納得のいくデザインに仕上がらなかった

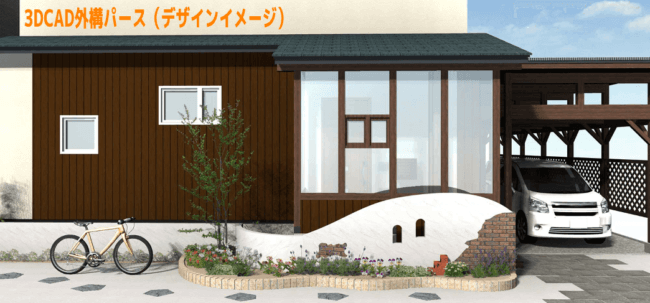

私の経験上、質の低い外構業者の場合、打ち合わせの段階でデザイン的な説明が足りません。

3DCADの完成イメージ画像を作ってくれなかったり(下記画像参照)、実際の外構商品のカタログやサンプルをしっかりと見せてくれなかったり、デザイン的なアドバイスが少ないなどの傾向にあります。

当然、納得のいくデザインに仕上がらない確率が高くなるでしょう。

- 手間でも、2社以上の外構業者とプランの打ち合わせを進める

- なるべくハウスメーカー・工務店の住宅営業マンにも外構打ち合わせに参加してもらい、デザイン的なアドバイスを求める

この対策をしてもらえば、完成後のイメージをしやすくなると思いますし、より多角的なアドバイスももらえるので、デザインで失敗するリスクは大幅に下がるはずです。

外構業者からのアドバイスが不足していた

私の経験上、安価な外構業者ほどたくさんの工事件数をこなしていることもあり、打ち合わせが雑な傾向にあります。

そのため、例えば外構の建材のメンテナンスや寿命、使い勝手など、細かいアドバイスをくれません。

あまり安すぎる外構業者を選ばないようにしたり、ハウスメーカーや工務店の営業マンからオススメの外構業者を紹介してもらうようにしましょう。

また、上記のデザイン不足の対策同様に、2社以上の外構業者とプランの打ち合わせを進めたり、ハウスメーカー・工務店の住宅営業マンにも外構打ち合わせに参加してもらうことで、さまざまな情報をもらえるようにしましょう。

外構業者の施工技術が低かった

外構業者の施工技術の良し悪しを事前に把握することは難しいと思います。

しかし、施工技術に自信がある外構業者は、企業サイトで施工事例のアップ(公開)に力を入れています。

外構業者との契約前にHPの施工事例を入念に確認しておくのが良いでしょう。

要望もまとめて外構業者に伝えて、かつ予算枠も確保している、それでいて失敗するケースはやはり「外構業者の質が低い」ことが原因です。

そんな外構業者を見分けるためには「事前の情報収集」しかありません。

具体的にはインターネットで「口コミ」「施工事例」「過去の実績」などを調べつつ、2~3社から相見積もりを取って「プラン」「金額」を比較することが大切です。

とはいえ、建物の打ち合わせと並行して、複数社との外構打ち合わせは時間的・体力的にとても大変だと思います。

そういう場合は以下のような「外構の一括見積りサービス」を利用してみて下さい。

中でも【タウンライフ外構・お庭プラン一括見積サービス】という無料サービスがオススメです。

一度要望を入力すれば、各地域のいろいろな外構業者からアイデアやアドバイスがもらえますし、下記のようなメリットもあります。

- ネットで10分前後入力するだけで手間がかからない

- 登録されている外構業者は厳選な審査をクリアしているから安心できる(優良企業540社以上が登録)

- 外構業者ごとに料金の比較ができる

fa-caret-square-o-rightタウンライフ以外の一括見積りサービスも下記ページで紹介しています。

2.外構での失敗例を5つに分類した

外構の具体的な失敗例を分類すると、次の5種類になります。

- 駐車場での失敗

- 水はけが悪くなった

- メンテナンス性・清掃性が悪かった

- 視認性・プライバシーの問題

- 電気・照明での失敗

上記ポイントを押さえて複数の外構業者と打ち合わせをしていけば、後悔する可能性はぐっと下がるはずです。

1つずつ解説していきます。

2-1.駐車場の失敗パターン

駐車場での失敗は毎日の生活に関わるため、大きなストレスになります。

また、ハウスメーカー・工務店、それに外構業者ともっともトラブルになりやすいのが駐車場問題です。

建物の配置から慎重に打ち合わせしましょう。

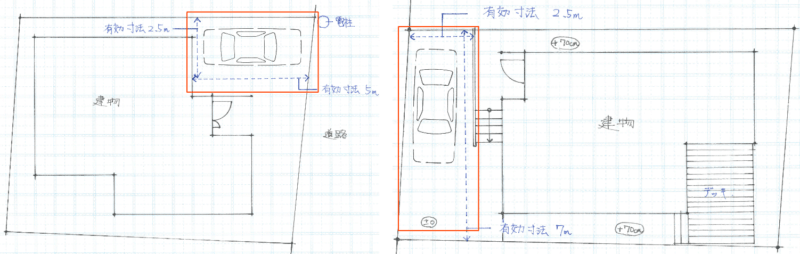

駐車スペースの広さの失敗

駐車場の広さは、道路に対して垂直に駐車する場合(左画像)は「間口(幅)2.5m×奥行(長さ)5.0m」の確保が必要です。

道路に対して平行に停める場合(右画像)は「間口(幅)2.5m×奥行(長さ)7.0m」の確保が必要です。

ただし、上記広さはあくまでも最低限です、下記のようなケースでは十分に注意しましょう。

- 全長が4.5m以上あるような大型ワンボックスカーを停める(または将来可能性がある)

- 前面道路の幅員が4.5m以下

- 電柱やカーブミラーなどの障害物が駐車場入口付近にある

上記ケースでは、仮に駐車スペースにぎりぎり停められたとしても、「何度も車を切り返さなくてはいけない」、「ドアが開けづらく乗り降りがめんどう」、「車を前に出さないとバックドアが開けられない」という事態が発生します。

本記事の1-1章「外構計画のスタートタイミングが遅い」で解説したとおり、建物の配置が確定した後では取り返しがつかなくなります。

営業マン・設計士を信用し過ぎず、ご自身でも現地で入念な確認をしましょう。

駐車場の位置も同様に後悔するポイントになりやすい。玄関の位置と駐車場が離れすぎないように間取りの段階で注意しておきましょう。

費用を抑えるため駐車場を砂利や土にして後悔

本来なら駐車場はコンクリートか、やや高価ですがタイルが理想的です。

ですが、コンクリート・タイルはコストが大きいため、臨時に砂利や土のままにされる方がいます。

大雨などで水が浸透しきれずに溢れてしまったり、長期間水たまりができて不便に感じてしまうこともあるでしょう。また、土のままにすると雑草も生えてくるので大変です。

費用を抑えたい場合は、タイヤが乗る一部分をコンクリートにして、その周りを防草シート+砂利を引くなどの対応もオススメです。

出典:石川デザイン企画「外構工事駐車場コンクリートの賢い費用の節約方法とは?値段を安く抑える工夫を公開」

2-2.水はけが悪くなる失敗パターン

外構において、水はけが悪くなってしまうことがあり、これも大きな後悔につながりやすいポイントです。

外構において、水はけが悪くなってしまうことがあり、これも大きな後悔につながりやすいポイントです。

水はけが悪くなる要因として、大きく分けると「新築建物の配置決め」「外構の排水計画」の2つがあります。

それぞれ解説していきます。

高低差(GL設定)を加味せず建物配置を決めてしまった

建物の打ち合わせで、土地に対しての建物の配置や高低差(GL設定)を決めるプロセスがあり、設計士や建築事務所とすり合わせて決めていく必要があります。

GL設定(ジーエル設定)とは?

グランドライン設定の略。地盤の高さの設定のこと。

例えば道路の高さから+50㎝の高さに建物を設置する、など建物の高さの基準値を指します。

建築基準法、工事費用、外構工事に関わってくる。

このGL設定を誤ると、敷地全体の水はけが悪くなってしまったり、最悪の場合、ところどころ水たまりができてしまうことになります。

水はけが悪いと雨の日に靴が汚れるだけでは済みません。虫が湧く、カビが発生する、各建材の劣化が早いなど、大きなデメリットが発生します。

私の経験上、水はけがスムーズになるようにGL設定を考えられるのは、営業マンでも設計士でもなく、現場に携わっている外構業者です。

つまり、GLを確定する前(配置図面の確定前)に外構業者と打ち合わせをしておくことを強くオススメします。

GLの設定は、既存の土地の高さや道路に近い設定にすれば、盛土や残土処分をしたり、土留めをする必要がないため費用を抑えることができます(ハウスメーカー・工務店の営業マンも費用を安くみせたくて、あえてギリギリのGL設定にするケースもあります)。しかし、ここで費用をケチってしまい、GL設定が低すぎて水はけが悪くなってしまい大きな後悔につながってしまうこともあります。GL設定が確定する前に、外構業者に水はけが大丈夫か、GL設定は本当に大丈夫か、入念に確認することを強くオススメします。

外構の排水計画が不十分だった

新築後の外構計画の中で、水はけが悪くなるポイントはおおむね下記3つです。

- コンクリートなどの水勾配が足りない、水勾配計画が甘い

- 排水溝、集水マスが足りない

- 土のままにしている箇所が多い、広い(水はけが悪い土)

こうなってしまう要因は、大きく分けると「外構業者の設計ミス、施工技術の不足、助言不足などの業者側の問題」と「費用をケチった施主側の問題」の両方が考えられます。

前者の外構業者側の問題は、正直、施主の皆さんがどれだけ注意しても避けることは難しいと思います。

1-3章で解説させてもらった通り、外構業者選びで失敗しないように事前に情報収集をしたり、相見積りをして、信頼できる外構業者を探しましょう。

後者の施主側の問題が起きるリスクは少ないと思いますが、信用できる外構業者に水はけが悪くならないか入念にご確認いただき、業者の助言に従いましょう。特に水はけ対策は優先して予算をかけて頂くのが良いと思います。

駐車場の水はけが悪くなることもあります。水勾配がちゃんと計算されているかも外構業者に確認しましょう。

2-3.メンテナンス性・清掃性が悪かった

外構の建材は雨・風にさらされ続けるためどうしても劣化が早い。

また、室内に比べて清掃も大変になります。

メンテナンス性・清掃性をしっかりと考慮に入れて、外構計画を進めていきましょう。

ウッドデッキを安い素材にしたら、メンテナンスがかなり大変になった

DIYで良く使われるようなソフトウッドという安価な木材を使用すると、毎年の塗り替えメンテナンスはもちろん、3~4年でボロボロになってしまうこともあります。

少し高額なハードウッドを使用するのが良いでしょう。

樹脂が混ざった人工木であればさらに長持ちするのでオススメですし、近年では自然木に近い色味のものも登場しているようです。

ただし、人工木でも日当たりの良い場所では10年以内には色あせて、20年以内には交換が必要になります。

予算に余裕があれば「テラスデッキ」も検討しても良いと思います。

出典:LIXIL「テクステリア総合カタログ2022-2023」

水道の設置場所や数での失敗

外で水道を使用する可能性があるのは例えば次のような場所です。

- 玄関付近(靴の汚れ、お子様やペットの散歩汚れを流す)

- 駐車場付近(洗車)

- 庭(水やりや清掃、バーベキューなど)

- 勝手口付近(清掃)

上記場所でホースを届かせるのも良いですが、とても長いホースが必要なときもあり、出し入れが大変になります。

屋外のホースの出し入れで手が汚れてしまうのも結構めんどうです。

2カ所以上に設置すべきか、慎重に判断していきましょう。

また、道路から見える位置の水道は、外構でデザイン性が高いものにしたり、裏側は簡易な水道のままにしておくなど、コストとのバランスを考えて計画を立てておきましょう。

植栽の手入れが想定以上に大変すぎた

新築時はやる気があっても、植物の手入れはかなり大変で将来は放置してしまうことも多いはず。

特に出世したりお子様が増えたりと生活環境が変わり、だんだん忙しくなる場合もあるでしょう。

芝はオシャレで利便性が高いですが、ちゃんとメンテナンスするなら、年に5回以上はカットしなくてはいけません。

背の高い植物であれば、枯れ葉の掃除はもちろん、放置すれば隣地の敷地まで伸びてしまって迷惑をかけることもあるでしょう。

経済的に余裕があれば外注すればいいとは思いますが、なかなか難しいですよね。

対策としては、手間の掛からない人工芝にしたり、植栽の範囲を狭くしたり、メンテナンスの手間暇も考慮して検討しましょう。

手間がいらない人工芝を使うのもオススメです。

2-4.視認性・プライバシーの問題

外構計画の中で、建物内からの見える外の景色(視認性)を良くすることと、外から室内が見えないようにプライバシーを保護することを両立しバランスを取ることは、もっとも難しい計画です。

特に塀・門・フェンスは高額で、プライバシーを守ろうと高いフェンスなどにすればさらに費用負担は増します。

高額な費用をかけたのに、後悔はしたくないですよね。

フェンスなどを設置せず、開放的な「オープン外構」にした場合、次のようなリスクがあります。

- 道路の通行人や車からカーテンを開けていると室内が見られる

- 通行人や近所の人(郵便・配送業者なども含む)が敷地内に入ってきやすくなる

逆に、費用をかけて門・塀・目隠しフェンスで敷地内を囲んでしまったときは、プライバシーが守れるようになるものの、次のようなリスクがあります。

- 日当たりが悪くなる(暗くなる)

- 風通し・通気性が悪くなる

- 圧迫感がでる

- 室内からの景色が悪くなる

- 防犯レベルが下がる

最後の防犯に関しては、道路や近隣から敷地内の見通しが悪くなることで、空き巣に入られるリスクが上がります。

泥棒が隠れたり、錠をこじ開けるなどの作業がしやすい環境になってしまうからです。

上記リスクを踏まえた上で、外構業者としっかりと打ち合わせしましょう。

フェンスなどは新築直後でなくても、リフォームとして設置可能です。例えば新築後はフェンスを設置せず、一度住んでから、どうしても外からの視界が気になる部分だけリフォームで目隠しフェンスを設置することも検討するのも1つの手です。

2-5.電気・照明での失敗

外構の電気計画はとても重要で、失敗や後悔するケースが多発しやすいポイントです。

外構の電気計画はとても重要で、失敗や後悔するケースが多発しやすいポイントです。

電気に関しては建物の「電気工事打ち合わせ」と、外構計画との連携が必要になってきます。

例えばインターホンを駐車場前の門に取り付ける場合、建物の電気業者に配線だけ外に出しておいてもらい、外構業者に配線とインターホンを繋いでもらうという流れになります。

可能であれば、1-1章で解説させてもらった通り、建物の計画と並行して外構業者打ち合わせて頂くのが良いでしょう。

外構の電気計画で失敗するポイントは、「外部照明」と「外部コンセント」です。それぞれ解説します。

外部コンセントが足りなかった

外部コンセントが必要になるケースは次の通りです。

- 駐車場や外壁などで高圧洗浄機を使う

- コンセントタイプの芝刈り機・エアーコンプレッサーを使ってガーデニングをする

- 電動工具を使った日曜大工

- 庭で電気機器を使用してBBQなどをする

- のちのち電気自動車を使用する

- のちのち防犯カメラを設置する

- クリスマスなどでイルミネーションを飾る

余談ですが、リフォームで室内の電気配線が引きづらいとき、近くの外部コンセントまで伸びている電気配線を室内で繋げることで工事費用が安く済む、というケースもあります。

可能性があるポイントはなるべくコンセントを設置していきましょう。

外部照明が足りなかった

外部照明は玄関外、アプローチ、駐車場、庭、勝手口などが主要なポイントですので、前もって計画を立てましょう。

土地が広く、アプローチが長い場合は想定以上に暗くなってしまう可能性があります。

建物周辺の照明は気にするものですが、アプローチ全体の照明は疎かになる傾向があるからです。

また、建物周辺は後から照明を追加するのは簡単ですが(リフォーム)、建物から離れた位置では工事費用がふくらんでしまいます。

土地の状況も見て、暗くなり過ぎないか事前に外構業者に確認しておきましょう。

3.まとめ

ここまで読んで頂ければ、外構で失敗するリスクは大きく下がると思います。

ただ何より、外構を打ち合わせするタイミングは体力的にも精神的にも時間的にも厳しい状況になっていると思います。

小さなお子様がいる場合なら、毎週の打ち合わせでぐずっているかもしれません。

ですが、ここで妥協したり適当になってしまうと、外構は大きな失敗につながります。

体力やメンタルに左右されてしまう可能性があるので、ここは気合と根性で乗り切って頂けたらと思います。

最後までご愛読いただきまして有難うございました。