「新築時、外構(エクステリア)はどれくらいの費用を見込んでおけばいいの?」

注文住宅を建てる上で、さまざまな付帯工事や諸費用がありますが、その中で外構にかかる費用の割合は大きい。

注文住宅の予算計画で失敗して、外構の費用を捻出できなくなった方を何人も知っています。

ですので、外構にかかる工事費をある程度でいいのであらかじめ把握しておくことが重要です。

本記事を読めば、あなたのやりたい外構の内容に合わせた外構費用の相場がさくっと分かります(項目別の一覧表も作成しています)。

目次

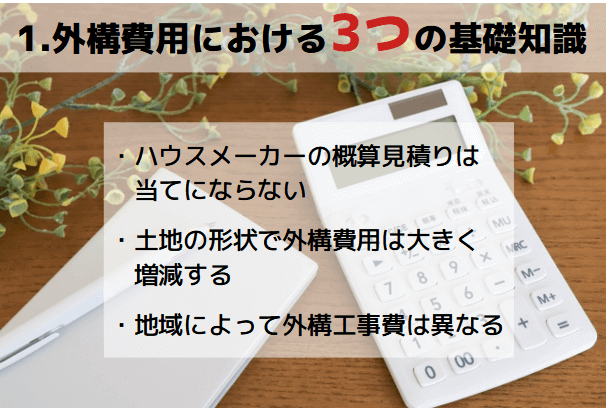

1.外構費用における3つの基礎知識

外構費用の相場を解説する前に、外構費用に関する基礎的なポイントを3つ解説します。

外構費用の相場を解説する前に、外構費用に関する基礎的なポイントを3つ解説します。

どれも外構計画で失敗しないための重要なポイントになっていますので、ぜひご確認ください。

1-1.ハウスメーカーにもらう外構費用の概算見積りは当てにならない

注文住宅では、一般的な流れとしてハウスメーカーや工務店との契約前に、営業マンに「資金計画書」を作ってもらうことになります。

資金計画書には、建物価格だけでなく「引き渡しまでに発生する様々な諸費用」も記載されています。

諸費用の多くは契約前後にさまざまな要因で金額が上下するため、営業マンが過去の経験を加味して概算で作成したものです。

その資金計画の中には外構にかかる費用も記載されることがあります。

しかし、まだ外構の要望をヒアリングしてない段階で正確な費用がイメージできるはずはありません。

ちゃんとした営業マンであれば、しっかりと「概算」ということを説明してくれ、かつなるべく高めに金額を組みます。

ですので、ハウスメーカー・工務店が作る「概算見積り」の金額を当てにしてはいけません。

本記事を通して自分のやりたい外構に合わせて、外構の相場を確認しておきましょう。

1-2.土地の形状によって外構費用は大きく増減する

外構費用は、土地の形状によって大きく変わるポイントがあります。

それは以下の3点です。

- 土地の高低差による増減

- 残土処分・盛土による増減

- 土地の広さによる増減

土地の形状によって、時には数百万円の工事費が増加するケースもありますので、しっかりと把握しておきましょう。

また、土地を探している方にとっても重要なポイントです。

fa-arrow-circle-right失敗しない土地選びの方法は下記にまとめています。

では、土地の形状によって変わる項目を1つずつ解説していきます。

土地の高低差による増減

「高低差」というのは、道路や周辺の土地との高さと建物を建てるポイントとの高さの差を指します。

「高低差」というのは、道路や周辺の土地との高さと建物を建てるポイントとの高さの差を指します。

高低差が大きければ大きいほど、擁壁(ようへき)や土留めブロックの高さが必要になります。

特に2mを超える場合は、数百万円もするような高額な費用が発生しますので注意しましょう。

道路からの高低差がある場合、擁壁・土留めブロックに限らず、

- アプローチに階段を作らないといけない

- 建物の基礎を深く作らないといけない

などいろんなポイントで費用が発生してしまいます。

高低差が大きい土地は、一般的な外構の相場を把握しても役に立ちません。早い段階で外構業者から見積りを取りましょう。

残土処分・盛土による増減

残土処分・盛土は高低差と大きく関わります。

特に造成されていない高低差が大きい土地だと、外構工事中に土地が余ったり、足りない場合があります。

残土処分、盛土ともに数十万の費用が発生するなど、意外に高いので注意しましょう。

残土処分費の相場: 1㎥(りゅうべい)当たり6,000円~10,000円

(地域によって大きく異なります)

私が勤務していたのは神奈川県でしたが、8,000円前後でした。

■例えば、5㎡(平方メートル)で高さ50㎝の場合

5m×5m×0.5m×8,000円=84,000円

土地の広さによる増減

都市部から離れた地域だと広い土地が多いですよね。

また、家族で遊べるような広い庭が欲しいという方もいらっしゃると思います。

しかし、土地が広ければ広いほど外構費用は上がっていきます。

外構の相場を把握する際、土地の広さも加味して考えていきましょう。

※土地が広いと、固定資産税も高くなる傾向にありますので注意しましょう。

fa-arrow-circle-right新築の固定資産税に関しては下記ページにまとめています。

1-3.地域によって外構工事費は異なる

地域によって外構費用の相場は大きく変わります。

やはり人口が多い都市部や高く、人口が少ない地域は安くなる傾向にあります。

地域によって異なる理由は次の通りです。

- 地域の職人の量や相場によって賃金が異なるため

- 地域によって建築基準法が異なるため、擁壁やブロック塀などの作り方(費用)が変わる

- 地域によって材料費が異なる

都市部の方は外構費用をなるべく高めに想定しておくと良いでしょう。

2.部分別の外構費用の相場

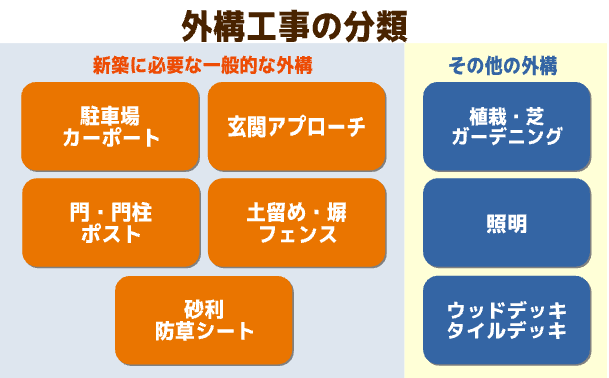

新築時の一般的な外構工事はおおむね5種類に分類できます(下の画像をご参照ください)。

「駐車場」「玄関アプローチ」「門柱」「フェンス」「砂利+防草シート」など、画像左の分類はほとんどの方が該当する外構工事です。

「駐車場」「玄関アプローチ」「門柱」「フェンス」「砂利+防草シート」など、画像左の分類はほとんどの方が該当する外構工事です。

また、画像右の「植栽・芝」「照明」「ウッド・タイルデッキ」は希望がある方のみの外構工事になるかと思います。

本章では各カテゴリの費用相場を解説していきます。

※3章にて一覧表も作成しています。

2-1.駐車場・カーポート・ガレージ

画像出典:LIXILエクステリア総合カタログ2022-2023

画像出典:LIXILエクステリア総合カタログ2022-2023

駐車場の工事を区分けすると、以下の3種類となります。

- 駐車場 舗装

- カーポート

- ガレージ

それぞれ1つずつ工事費用の相場を解説していきます。

■駐車場 舗装

駐車場の床の仕上げ(舗装)はコンクリート、タイル、石など様々ですが、料金・コスパから考えると「コンクリート」が主流です。

また、コンクリートも「ハケ引き」「洗い出し」「スタンプ」など仕上げ方も様々でデザインも豊富です。

もちろん駐車場台数によっても工事費は異なりますが、ここでは一般的な「コンクリート仕上げ 1~2台分」として相場を記載します。

fa-caret-square-o-right駐車場をおしゃれにする方法をまとめたページ(3章)もありますのでご参照ください。

■カーポート

画像出典:LIXILエクステリア総合カタログ2022-2023

カーポートは車を雪・雨風・紫外線などから守ったり、乗り降りする際に雨や雪に当たるのを防げるメリットがあります。

デザイン・強度・大きさなど種類が豊富ですので、金額はピンからキリまであります。

ここでは「標準グレードのカーポート 1~2台分」を目安に相場を記載します。

カーポートは屋根・柱があるため「建蔽率」に含まれます。敷地に余裕がないときは外構業者やハウスメーカーの営業マンなりに相談しましょう。

■ガレージ

ガレージはカーポートとは異なり、屋根だけでなく壁にも囲まれています。

ですので、セキュリティを確保したり、ガレージを倉庫やプライベート空間としても活用できるメリットがあります。

デザイン・大きさだけでなく、シャッターを付ける・付けないなどカスタマイズも豊富なため、金額も千差万別です。

ここでは「標準グレードのガレージ1台分(シャッター無し)」を目安に相場を記載します(建物内に設置するインナーガレージは含まれません)。

駐車場の相場をまとめると以下の通りです。

| 各項目 | 費用の相場 | 備考 |

| 駐車場 舗装 | 20~40万円 | コンクリート 1~2台分 |

| カーポート | 30~50万円 | 標準グレード 1~2台分 |

| ガレージ | 100~120万円 | 標準グレード 1台分(シャッター無) |

2-2.玄関アプローチ

玄関アプローチは、門から玄関までの通路を構成するすべての要素を指します。ですので、門・門扉・通路の床・植栽・レンガ塀などを含みます。

しかし、本章の分類としては「通路の床」の相場とします。

アプローチの床は、タイル・コンクリート・石・レンガ・砂利など様々な種類があり、また複数の建材で構成されています。

もちろん、施工範囲によって大きく変動しますが、ここでは10~20㎡ほどの範囲を基準とします。

2-3.門・門柱・ポスト

近年、門・門扉を設置する方はかなり減少しています。門・門扉は敷地内へ侵入者を入れないようにしたり、プライベートを守る目的がありました(見栄も張っているという考えもあります)。

しかし、現在の新築では安全な玄関ドアや防犯ガラスなどが当たり前になってきて、セキュリティは大きくレベルアップしています。それに道路から敷地内が見えた方が泥棒に入られにくいと言われることもあり、お金をかけて門・門扉を設置する人は少なくなっています。

代わりに、門柱にインターフォン、郵便ポスト、表札、照明(+宅配ボックス)が一体化している「機能門柱」が主要となっています。

ここでは「標準グレードの機能門柱」を設置する際の相場を記載します。

2-4.土留めの塀・フェンス

高低差が少ない敷地の場合(50㎝前後の差)、隣地や道路境界の土留めはブロックで塀を作るのが一般的です。

また、そのブロック塀の上に必要箇所のみフェンスを設置します。フェンスは目隠しや、安全性を確保する目的があります。

造成後の土地を購入した場合、擁壁やブロックなどで土留めされているため、フェンスのみ設置するケースが多いです。

フェンスもアルミ・樹脂・スチールなどデザイン・耐久性・大きさなど種類が豊富で、金額はピンからキリまであります。

また、施工範囲でも大きく変動します。

ここでは「2段ブロック10~20m」+「標準グレードのフェンス10~20m(フェンス高1~1.2m」)を設置する際の相場を記載します。

2-5.砂利+防草シート

敷地内の道路側からはあまり見えないスペース、例えば建物北側の狭いスペースなどは防草シートを敷いた上に砂利を敷き詰めることが一般的です。

地面の施工の中で費用をもっとも抑えることができるからです。

砂利は形・カラーなど多種多様ですが、目的から考えると安価な砂利を提案する外構業者がほとんどです。

費用の相場は工事範囲によっても変動しますが、ここでは「防草シート+安価な砂利 20~30㎡ 」を敷設する際の相場を記載します。

2-6.植栽・芝・ガーデニング(庭)

玄関アプローチや庭に植栽や芝を植えたい、自身のガーデニングスペースを作りたい、というご要望を持っている方もいらっしゃるでしょう。

玄関アプローチや庭に植栽や芝を植えたい、自身のガーデニングスペースを作りたい、というご要望を持っている方もいらっしゃるでしょう。

その範囲や内容によって料金は大きく変動します。

ここでは「玄関アプローチに植栽アクセント」+「庭に人工芝を敷設 10~20㎡ 」を敷設する際の相場を記載します。

2-7.照明

外構における照明は、玄関アプローチなどの通路・庭・植栽などに設置し、「防犯性・安全性・デザイン性」をアップする目的があります。

外構における照明は、玄関アプローチなどの通路・庭・植栽などに設置し、「防犯性・安全性・デザイン性」をアップする目的があります。

屋外用の照明はセンサーライトや間接照明など種類は様々です。

ここでは「照明をアプローチに数か所、庭と通路にも数か所設置」した際の相場を記載します。

※電気は建物側から屋外に配線されていることを前提とします。

2-8.ウッドデッキ・タイルデッキ

建物1Fの掃き出し窓(テラスドア)からお庭とつながりを持たせるためのウッドデッキ・タイルデッキ。

ペットやお子さんと遊んだり、BBQやガーデニングをしたり、洗濯物を干しやすいなどの多くのメリットがあるので「ぜひ作りたい」という方も多いと思います。

ここでは「標準的なグレードのウッドデッキ(樹脂)・タイルデッキ、それぞれ5~10㎡を設置」した際の相場を記載します。

- 「標準グレードのウッドデッキ(樹脂)5~10㎡を設置」 の相場:20~30万円

- 「標準グレードのタイルデッキ5~10㎡を設置」 の相場:30~40万円

3.外構費用全体のタイプ別の相場と一覧表

外構業者の世界では「建物価格+土地価格」の10%くらいの金額があれば、かなり納得のいく立派な外構プランになると言われています。

外構業者の世界では「建物価格+土地価格」の10%くらいの金額があれば、かなり納得のいく立派な外構プランになると言われています。

ですが、注文住宅の場合で計算すると地域によっては高額になってしまうので、私の感覚を加えると、「建物価格+付帯工事費+諸経費」の10%が、外構費用の最大値になると思います。

つまり、外構費用の相場をまとめると次の通りです。

しかし、この結論では金額の範囲が広すぎるので、もう少し費用がイメージしやすいようにタイプ別に相場をまとめてみます。

fa-caret-square-o-right外構費用を抑えるための工夫をまとめたページもあります。

3-1.タイプ別の外構費用の相場

タイプ別に外構費用の相場を区分けする上での前提として、残土処分費や土留め工事費など、土地によって大きく変動する費用は除きます。

また、地域や外構業者によっても異なるので、参考程度にして下さい。

fa-caret-square-o-right外構のタイプは下記3章をご参照ください。

シンプルに最低限な外構

■塀や門などを設置しないオープンタイプ

- 駐車場1~2台(床コンクリート)

- シンプルアプローチ+機能門柱

- 土留め+フェンス

- 防草シート+砂利

シンプル+駐車場にこだわりたい

■シンプル外構+カーポート

- 駐車場1~2台(コンクリート+カーポート)

- シンプルアプローチ+機能門柱

- 土留め+フェンス

- 防草シート+砂利

植栽やデッキなど庭にこだわりたい

■シンプル外構+植栽+ウッド・タイルデッキ

- 駐車場1~2台(コンクリート+カーポート)

- 植栽付きアプローチ+機能門柱

- 土留め+フェンス

- 防草シート+砂利

- シンボルツリー

- ウッド・タイルデッキ

クローズドタイプの外構

■クローズド外構+カーポート

- 駐車場1~2台(コンクリート+カーポート)

- 植栽付きアプローチ+機能門柱

- 土留め+フェンス

- 防草シート+砂利

- シンボルツリー

- 門+門扉+塀+フェンス(全面)

3-2.外構費用の相場を「一覧表」にしました

最後に、上記解説しました外構費用の相場を一覧表にまとめました。

一覧表からご希望の外構の金額を電卓なりで合計してみてください。

| 大項目 | 外構の各工事 | 費用の相場 |

| 駐車場 | 駐車場 舗装 | 20~40万 |

| カーポート | 30~50万 | |

| ガレージ | 100~120万 | |

| 玄関~門 | 玄関アプローチ(通路床) | 20~30万 |

| 機能門柱 | 10~20万 | |

| 敷地 | ブロック+フェンス10~20m | 30~50万 |

| 防草シート+砂利20~30㎡ | 10~20万 | |

| 植栽・庭 | 植栽(数か所) + 人工芝(庭)10~20㎡ | 15~25万 |

| 照明 | 照明(数か所) | 20~30万 |

| デッキ | ウッドデッキ(樹脂)5~10㎡ | 20~30万 |

| タイルデッキ5~10㎡ | 30~40万 |

費用の大体の相場が分かっても、1章で解説したとおり、外構の工事費用はさまざまな要因で増減します。

そのため、外構業者が作る見積りが適正かどうかは、判断は難しいはず。

だからこそ、複数の外構業者から見積りを取ることが重要かと思います。

その際は「外構の見積り一括サービス」を活用をすることを私は推奨しています。ぜひ、下記ページもご参照ください。

4.まとめ

外構費用の相場はお分かり頂けましたか?

建物・土地との価格も含めて、資金計画にお役に立てていただければ幸いです。

最後までご愛読頂きまして誠に有難うございます。